30 Dic Cerrar los ojos: la vida o el cine

Víctor Erice pertenece a una especie de generación tardía o segunda generación de ese nuevo cine español que iniciaron cineastas como Saura, Picazo o Patino. Su debut fue en 1969 con un trabajo colectivo, «Los desafíos», que compartía con otros dos realizadores igualmente marcados por una cierta fatalidad: el trágicamente desaparecido en un rodaje Claudio Guerín y José Luis Egea, que no llegaría a realizar ningún largometraje de ficción. La propia trayectoria de Erice, aunque cubra de sobra todos los objetivos de un gran cineasta, también aparece señalada por la adversidad, pues (hasta la fecha) solo ha conseguido concluir cuatro largometrajes: el primero, una leyenda del cine español, «El espíritu de la colmena» (1973), y el último, la película que ahora comentamos, camino de convertirse en otra. Entre ambos, un film con muchos problemas en su producción y montaje final, «El sur» (1983), y otro de carácter documental, «El sol del membrillo» (1992), con el pintor Antonio López, otro artista de tempo parecido a nuestro cineasta. Por el camino algunos proyectos frustrados que nunca llegaron a ser.

Eso mismo es lo que sucede con la película que abre el film que estamos comentando y de la que solo se rodaron dos escenas, la inicial y la final (algo lógico porque comparten y agotan localización), ya que luego se tuvo que detener por la desaparición del actor protagonista. Falta toda la historia, esa historia que se propuso reconstruir / crear / vivir el actor que interpretaba ese personaje. Una simbiosis entre la vida y el cine, entre la realidad y la ficción, con un alcance emotivo pocas veces visto en la pantalla. Esta es, para mí, la lectura profunda de la película, la que le otorga la singularidad de las grandes obras, y también el hilo que mantiene la trama de la película.

Pero las películas no son solo trama, por más que, para muchos, esta nos resulte imprescindible en cualquier historia, y eso es algo que Erice siempre ha sabido muy bien. El cine, el buen cine, el mejor cine se teje con emociones, sugerencias, evocaciones, reflexiones… Y de todas ellas anda sobrada esta extraordinaria película, con muchos fragmentos —escenas o secuencias— que constituyen por sí solos una historia, una emoción, una evocación, una reflexión… Sin ir más lejos, el encuentro del protagonista con la antigua compañera y amante que interpreta de modo sublime Soledad Villamil, toda una película en una escena.

A este respecto quiero señalar la incomprensión de algunos espectadores al considerar que la película se hace morosa en una parte central que, según ellos, se podría haber suprimido sin que afectara a la trama, como por ejemplo todas las escenas en el refugio en la costa del protagonista. Tienen razón en una cosa, no afectan a la trama, pero no entienden nada porque la película va mucho más allá de la (siempre) necesaria trama y pretende una continuada invitación al espectador a sentir y reflexionar sobre temas eternos y universales referidos a la vida, las relaciones familiares, de amor o de amistad, la creación, el éxito, el fracaso, lo auténtico, lo postizo, los afectos, los sueños, los ideales, el paso del tiempo, lo que pudo ser y lo que no pudo ser, lo que en realidad fue y nunca lo supimos… y así podría continuar un buen rato. A mí me hubieran encantado unas cuantas escenas más en el humilde hogar playero del protagonista. Porque la película es eso, la vida y el cine a través de la mirada de alguien que ya lleva muchos años —pensando, reflexionando, sintiendo— en ambos universos.

La mirada de un autor con mayúsculas que ahora nos invita a compartir, a pensar, el cine y la vida. El suyo, pero sobre todo el nuestro, porque, como sucede en las grandes obras, las lecturas, las reflexiones y las emociones terminan siendo de cada uno. El autor se ha limitado a conducirnos a la entrada de nuestro propio laberinto. Un laberinto en el que todos los cinéfilos de corazón encontraremos una parada obligada, el momento en que el personaje interpretado por Ana Torrent se reencuentra con el personaje a cargo de José Coronado y exclama: «Soy Ana». En ese momento sentí la magia del cine y el paso del tiempo como pocas veces en mi vida. Víctor Erice, el más grande.

Ricardo Quintana

Publicado a las 10:35h, 07 eneroEstoy convencido de que muchos espectadores de esta película opinarán que siendo lenta de por sí, Erice se podía haber ahorrado las largas escenas que se desarrollan en el humilde lugar playero donde Miguel Garay (Manolo Solo) tiene su residencia. Pero olvidan o no saben que Víctor Erice es un creador, no un director al uso, y utiliza el vehículo del cine para dar rienda suelta a sus demonios y a su ángeles, a exponer su amor al cine en cada escena que pueda. Bucea en sus vivencias como cineasta y esto no escapa a los ojos de los cinéfilos. A raiz de estos buceos disfrutamos al ser testigos de la canción que cantan a dúo Miguel y su vecino Tony, nada menos que la pieza «My rifle, my pony and me» del famoso western Río Bravo (Howard Hawks, 1959). A la mayoría de los espectadores este hecho les parecerá inútil, pero hay quienes disfrutamos al oirlo, al relacionarlo con tan mítica película. Tampoco se escapa al cinéfilo lo sucedido entre Víctor Erice y el productor Andrés Vicente Gómez referente a la nunca llevada adaptación al cine de Erice sobre El embrujo de Shanghai, la espléndida novela de Juan Marsé, traida aquí con cierta sutileza pues la película que Miguel Garay está rodando cuando desaparece su amigo es una referencia clara a ese malogrado proyecto. Más referencias a Marsé cuando en la madrileña Cuesta de Moyano Miguel Garay compra un ejemplar de Caligrafía de los sueños, libro donde la mirada de Ringo escudriña la vida que discurre por el bar de la señora Paquita. Esta mirada habitual de los personajes de Marsé entronca con las miradas de la película de Víctor Erice, incluso con el título de la que nunca finalizó, «La mirada del adiós». Y también aparecen otros homenajes al cine como la libreta que celosamente guarda Miguel y que hace referencia a los comienzos del séptimo arte, concretamente a «La llegada de un tren a la ciudad» o a la existencia de los cines cerrados, herencia de los abuelos, o las latas conteniendo bobinas de celuloide y los proyectores de carbón o las referencias a Carl Theodor Dreyer, al crítico de cine Manolo Marinero, al afiche de la película de Nicholas Ray. Un film además lleno de auto referencias como las películas que como director no pudo terminar (El sur-Erice/La mirada del adiós-Garay) o que no pudo comenzar siquiera (El embrujo de Sanghai), o como esa frase látigo que me sacudió de la butaca, «Soy Ana», hilo conductor hacia El espíritu de la colmena. O ese «cine dentro del cine», magnífica escena en la que Miguel Garay supone, y nosotros lo vemos con él, la película que está creando instantáneamente en su mente sobre lo que pudo suceder a su amigo actor desaparecido. Es cine de autor, hay que aceptar el juego a la vez que disfrutarlo. Aquí se hallan todos los rasgos característicos de Erice, el universo donde habita. Bendito sea el cine que nos obsequia con estas cosas.

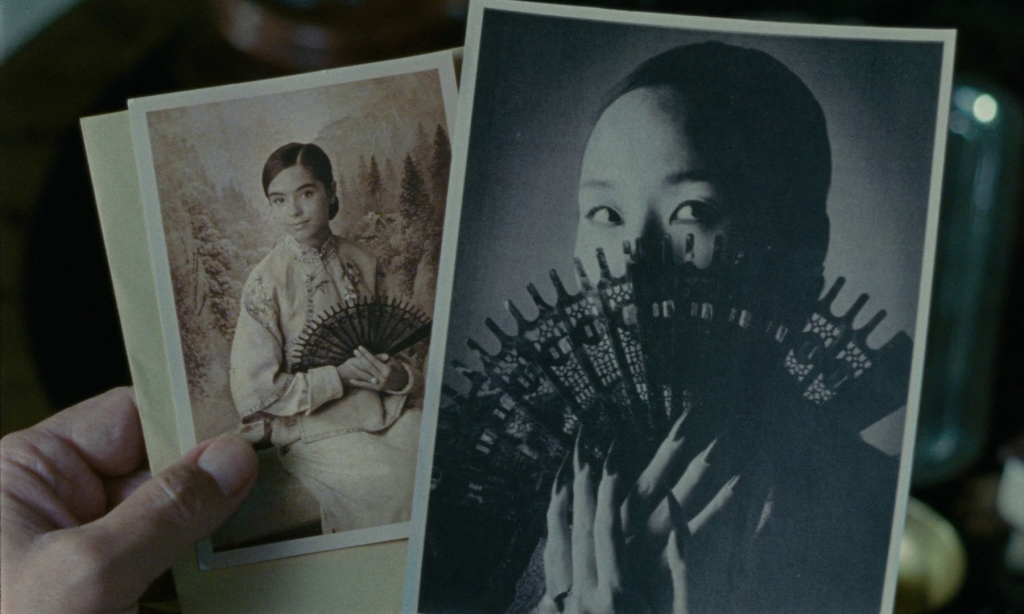

Aparte de estas precisiones tan cinéfilas esta película es un modelo de cine clásico, cine sin prisas que parecía perdido, contador de personajes más que de historias. La historia existe, está ahí, no cabe duda, pero aquí los personajes están por encime de ella porque el por qué de los hechos pasados y de los que puedan suceder en el futuro tras esa emotiva sesión de cine, no se explican debidamente, ni falta que hace. ¿Existió ese amor del que se habla? Tras la visión de esos dos rollos, ¿se llenarán los vacíos existenciales del protagonista? No importa. Es tan poco lo que se nos cuenta sobre lo acontecido al personaje de Julio Arenas (José Coronado) que tan solo se le conecta al pasado, causante de su presente, por la presencia de una fotografía y una pieza de ajedrez, únicos lazos que curiosamente no están relacionados con la vida vivida sino con la ficción de la película abandonada. Otra mirada de Victor Erice sobre la influencia del cine en su vida surgida de la metanarración en el sentido que el término posee de la autorreferencia. La mayor fuerza de la película está en las miradas, especialmente las que cierran la película. Varias miradas y unos ojos cerrado clausuran un film en el que el hecho de cerrar los ojos es un intenso simbolismo de las miradas entre seres humanos que necesitan mirar a otros y ser mirados por otros para poder darle sentido a su vida. Para que la mirada de Julio Arenas que no le permite ni reconocerse a sí mismo ni reconocer al otro adquiera sentido, ha de cerrar antes los ojos y reflexionar, recuperar su pasado.

Película magistral, quizás algo literalizada en su guión, nada forzada en su estética, incluso a veces parece huir de ella, como para no molestar distrayendo. La música de Federico Jusid está muy ajustada a la acción, apenas se percibe pero se nota su presencia. Y las interpretaciones son sublimes. Jose Coronado está inmenso en la última hora, le surge la emotividad a borbotones. Y como soy muy de Manolo Solo ¿qué decir de él? El algecireño hace el papel de su vida, algo extraordinario. El tono que le da a su personaje es de lo mejor que he visto últimamente. En el cine, llorar, gritar, carcajearse, et… está muy bien visto, les encanta a los espectadores. Pero hacer lo que hace este pedazo de actor está al alcance de muy pocos.